读不完的父亲

文/韩绍明

父亲93了,生活能基本自理,五脏六腑没有什么毛病,平时一片药都不吃。如此高龄,这么好的身体,真是我们做晚辈的福分。

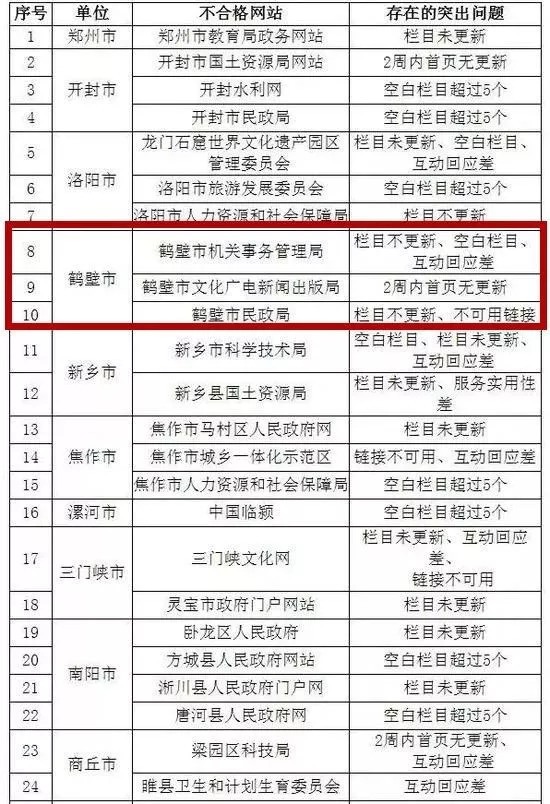

2004年春暖花开时节,父亲迁居鹤壁新区。宽敞的新家,幽美的环境,老人家感到非常舒心, 开始着手完成他的一个夙愿。八十六岁的高龄,手头没有任何资料,父亲硬是凭借超人的记忆力,夜以继日、笔耕不断,用一个多月的时间,终于写完了一万余字的回忆录。

父亲在青少年时期,饱经战乱和颠沛流离之苦,后又承受着巨大的丧父之痛和经济上的极度拮据,从川北大山里一步步走进高等学府;当巴蜀大地刚现新中国曙光,多年苦读,原本可以成为学者或者教师的父亲,一个偶然的因素,竟然投笔从戎,走上了完全不同的人生之路。在冰天雪地的朝鲜战场,一介书生,迎接着炮火连天的洗礼;在东北地下数百米的煤巷里,他自觉用汗水洗刷“小资产阶级臭气”,并很快成为一名优秀的采煤工……这是我们不曾了解的父亲,是我们一直未能读懂的父亲。

从我记事起,父亲给我最深的印象就是认真。“文革”开始时,我只有五岁,连幼儿园都乱得放假了,父亲走到哪儿都不得不带着我。尽管如此,父亲仍在认真地坚持工作,那时,他也只是鹤壁矿务局计划处一位普通职员。有一天,父到局机修厂办事,把我撂门口就忙去了。传达室窗台上有两枚大钉子,我当成宝贝一样玩儿了整整一上午。临近中午,我们走出厂区很远了,父亲发现我手里紧紧攥着的钉子,不容置疑地就命我立刻送回去。饥肠辘辘的我感觉那段路好长好长,然而,“不以恶小而为之”的训诫却深深地刻在了我心里。

上世纪八十年代初,父亲给厂里的青工补习文化课。那是完完全全被“文革”耽误的一代人,很少有人能顺溜地写出一、二百字的短文,文化基础差得让人心酸。面对这样的学生,年逾花甲的父亲每节课都备得非常细致,每节课都上得极为耐心。每次改作业,作业本上红笔改写的文字都大大超过原有的文字,几十本啊,基本上本本如此。

2002年,我陪父亲回四川老家,祭拜了祖父祖母,见到了许多未曾谋面的同宗同族亲人和父亲的同学。在离父亲出生的村庄不远的集市上,早年父亲参与修复并任教的小学堂已成为一所漂亮的有小学、初中的学校。四叔津津乐道地向我讲着父亲做小先生教他时的情景。在一处山崖下,一条“我为人人,人人为我”的大字标语斑斑驳驳、依稀可辩,那是七十年多年前,父亲用加了盐的石灰水刷写的。走在崎岖的山道上,看着郁郁葱葱的山坳里袅袅升起的炊烟,倾听着故乡亲人们不无崇敬的介绍,父亲的形象开始渐渐清晰,渐渐生动,渐渐完整。

上世纪七十年代末,在北京读研究生的哥哥带我到中国美术馆,去看当时极为轰动的四川画家罗中立的油画作品《父亲》。那个年代只有领袖才能享有的超大尺寸,高度写实的技法,让我们这些即使不懂绘画的人也感受到了强烈的视觉和心灵震撼。画面上是一满脸布满沟壑的老农头像,包头的毛巾看不出原来的颜色,额头上豆大的汗珠沾着些许尘屑几欲滴下来,一双骨节变形、粗砺的大手小心翼翼地捧着一只粗瓷海碗,大半碗汤水稀得能映出人影,上漂着一、两片树叶样的“菜”。这是一位饱经磨难的父亲,一位辛苦劳作一生都没能摆脱某种压迫的父亲……一遍又一遍看着父亲一笔一划摹写得清清楚楚的手稿,不知为什么我脑海里一直挥抹不去这幅二十多年前看过的油画。从这部自传的字里行间,可以清楚地感受到,在父亲的心灵深处,对自己那本应引以自豪的青少年时期发奋求学、向往光明的历史,他却一直怀着隐隐的负罪感。在后来的岁月里,父亲毫无怨言地用勤奋的工作认真洗刷着,自觉地改造着。每每读到这里,我都感觉就象《父亲》中大面积的深褐色,压抑得让人透不过气。好在“父亲”身后还有一片片明黄,在画面上,那是收获的场院;在父亲心中,那是一生孜孜以求的希望…… 父亲一生官未及正科,收入月不足千,但他给我们留下了极为宝贵的做人的财富,这万余字所包含的内容可以让我们一直读下去。(2005.5.10)

鹤壁的帅哥美女,大爷大妈,如果你想了解鹤壁的大事小事八卦事,想交更多的鹤壁朋友,请加我微信:406967132 朋友都叫我磊哥 鹤壁信息港公众号:www458000com