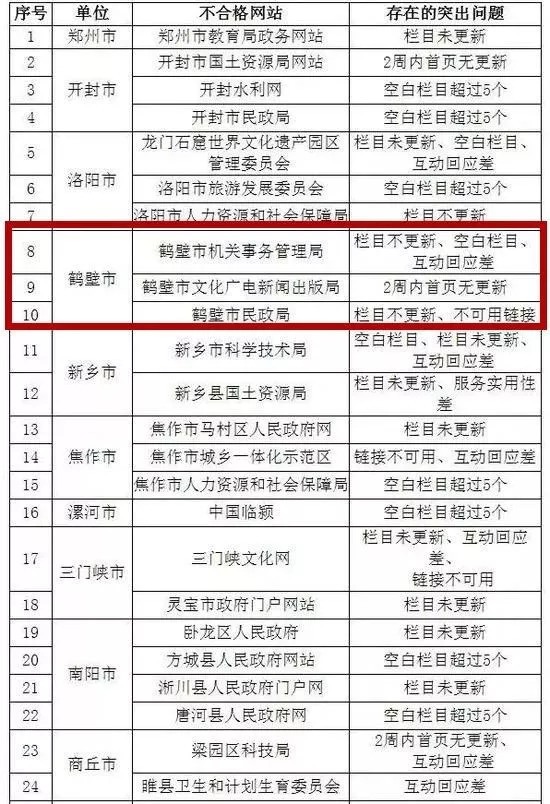

鹤壁鹤山区姬家山乡施家沟村无名烈士墓

60多年前,他们为了新中国献出了宝贵的生命,安息在曾经战斗过的地方,默默守望着这片土地。

民政部门调查,目前我市零散烈士墓共有3132座,安葬烈士6281名。这些烈士大多没有姓名,墓地因长期缺乏保护,荒草丛生。

为了给这些英雄一个家,供后人追忆,从今年清明节开始,我市将陆续把403座零散烈士墓和部分零散烈士纪念设施迁至市烈士陵园。

又是一年清明节,本报特派记者寻访散落民间的烈士墓,为您讲述那些不能忘记的故事…… 1947年,豫北汤阴战役战事最激烈的时候,刘邓大军在我市鹤山区姬家山乡施家沟村设立了后方医院,以便及时救治伤员,保证部队的战斗力。

在施家沟村村民的大力支援下,医院救治了大批在前线负伤的战士,但同时也有不少战士牺牲,并长眠于此。现在每逢清明节,仍有不少村民来到当初掩埋烈士的墓地,怀着深深的敬意祭拜他们。

山村里的烈士亭

3月22日上午,天气晴朗,春风拂面,记者来到位于太行山附近的施家沟村。

这里群山环绕、梯田层层,一派安静祥和的景象,很难与60多年前那场血雨腥风的战事联系起来。

走在老街上,穿过一条条大石板铺成的巷子,望着巷子两旁一座座石头砌成的房子,古朴感与沧桑感扑面而来。

偶有农家院落的翠竹从墙头伸出来,仿佛在静静观看每位来客。

在村西头公路的一侧,有一座烈士亭。亭子中间的碑文上记载了施家沟村及邻村为了革命而牺牲的12位烈士,上面有烈士的姓名、年龄、职务、牺牲时间和地点等内容。

“这块烈士碑是1975年4月5日由施家沟大队党支部修建的,原来在对面的山坡上,五六年前移到了这里并重新修缮。”施家沟村村委会主任杜新军介绍,听村里的老人说,其实牺牲的烈士远不止这些,只不过大多没有留下姓名无法记载。

沿着这条公路向西走,穿过一片片麦田,记者来到汤阴战役中殉难战士的墓地前。说是墓地,却无墓碑,只有一个不大的坟头。“之前的坟头更小,后来村里把它扩大修缮了一下,听说当时埋在这里的烈士有上百名。”杜新军说。

如今,这片土地上种满了油菜花。再过一个多月,油菜花一开,遍地金黄,长眠于此的烈士们闻着花香,也会为子孙后代的幸福生活而高兴吧。

伤员解下的绷带装了十五六筐

穿过蜿蜒曲折的巷子,记者找到一栋老房子,曾在后方医院工作过的张各珍就住在这里。

当年18岁的张各珍是施家沟村后方医院的妇救会长,如今她已到耄耋之年。

看到记者来访,正躺在床上休息的老人来了精神,她坐起身来,向记者讲述了当年的情景。

“当时,我和村里几名妇女在后方医院工作,协助部队医生救护伤员。那个时候条件艰苦,没有什么好吃的,可是伤员送来了,需要营养,我们就想方设法为伤员做鸡蛋汤,让他们养身体。”

由于伤员太多,住满了六个大院子。张各珍和姐妹们不分白天黑夜地忙着,一直守在伤员身边悉心照顾。

那段日子,张各珍曾多次累倒在病床旁,却从没有离开过医院。她每天给伤员喂汤喂水,洗面洁身,其中一些年轻战士感到不好意思,张各珍却从不避讳,始终把这些战士当成自己的亲人一样对待。

战斗越来越激烈,伤员越来越多,村里人手不足,张各珍到周边村子找来妇女和女学生一起帮忙。

曾有一次,一天一夜下来,她们为伤员解下的绷带就装了十五六筐。

“为了清洗这些绷带,村西头的水井边挤满了人,我们跑到河边洗,结果河里的水都被洗成了红色。”提起当时的情景,张各珍仍然记忆犹新。

据了解,当时,后方医院共接收700多名伤员,大部分伤员被治好后重新归队,但也有不少战士因医治无效而牺牲。

“那些牺牲的战士都被埋到村西头的四亩院,占了有一亩地。”张各珍说。

战斗胜利后,为了表彰后方医院做出的贡献,部队领导还杀猪致谢全体救护人员。

零散烈士墓将迁新址

一听说相关部门要把我市零散烈士墓陆续迁移到市烈士陵园集中保护,张各珍老人连声说好。

“当年牺牲的战士可不少,其中很多是二十来岁的年轻孩儿。由于人多,埋得时候都是人摞人,看着真叫人心疼啊!”张各珍老人说,当年埋葬牺牲战士时,他们在认识的战士身旁放一块刻有该战士信息的砖块。解放后,不少烈士家属通过各种途径找到这里迁走遗骸,目前还有几位无名烈士长眠于此。

杜新军说,以前每到清明节,许多外面的学生到施家沟村缅怀先烈,可由于施家沟地处偏僻,近些年来的人越来越少了。

“现在村里不少人外出打工,每年只是村里小学的八九名学生为烈士扫墓,觉得怪冷清。”杜新军说,几年前,村里想把这些无名烈士迁到一个合适的地方,为他们修墓立碑,让更多人纪念,可一直没找到合适的地方。

“这些无名烈士没有家人或后人,常年孤零零的,连个墓碑也没有,想着就可怜。国家和政府关心他们,把他们迁到烈士陵园集中管理和保护,对这些烈士们来说也是个好归宿。将来会有更多人知道他们的故事,并去祭奠缅怀他们,这样很好。”张各珍老人说。

下一篇:如何注册成为本站会员

延伸阅读: